Zeitenwende oder Lobbywende? Wie Politik und Rüstungsindustrie in Deutschland verflochten sind

Das Wort „Zeitenwende“ ist zum politischen Schlagwort geworden. Immer wieder wird es von führenden Politiker:innen verwendet, um die massiven Aufstockungen der Militärausgaben zu rechtfertigen. Doch die Art und Weise, wie diese Aufrüstung organisiert wird, wirft zunehmend Fragen auf. Eine zentrale Rolle spielt dabei ein Konzept, das man als „kreative Buchführung“ bezeichnen könnte: das sogenannte Sondervermögen, ein kreditfinanzierter Schattenhaushalt in Höhe von 100 Milliarden Euro. Formal bleibt die „schwarze Null“ des Finanzministers Christian Lindner (FDP) gewahrt – ein Pragmatismus, der die Kassenlogik höher hält als die Ehrlichkeit.

Dieses Sondervermögen ist keineswegs eine spontane Idee, geboren aus dem Schrecken des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Bereits im Oktober 2021 kursierte ein vertrauliches Papier im Verteidigungsministerium, das ein solches Sondervermögen in Höhe von 102 Milliarden Euro vorschlug. Es sollte der Bundeswehr langfristige Planungssicherheit für komplexe Rüstungsprojekte verschaffen – ein Anliegen, das im jährlichen Haushaltsplan angeblich nicht darstellbar sei. Der 24. Februar 2022, der Tag des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine, wurde dann zur Zündschnur für die Umsetzung.

Doch die Argumentation, dass die Bundeswehr unterfinanziert sei, hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Zwischen 2013 und 2022 stieg der Verteidigungshaushalt von 32,8 Milliarden Euro auf 50,6 Milliarden Euro – ein Zuwachs von rund 50 %. Deutschland rangiert seit Jahren unter den Top 10 der weltweit höchsten Verteidigungsausgaben. Das Narrativ der angeblich „maroden Bundeswehr“ wird jedoch von Akteuren verbreitet, die ein starkes Eigeninteresse an einer milliardenschweren Aufrüstung haben. Die Greenpeace-Studie „Revolving Doors – Wie Politik und Rüstungsindustrie gemeinsame Sache machen“ (https://act.gp/47I7i25) zeigt die engen Verflechtungen zwischen Politik und Rüstungsindustrie auf – und wie diese systematisch genutzt werden, um den Diskurs zugunsten der Industrie zu verschieben.

Netzwerke der Macht: Politiker und Rüstungslobbyisten Hand in Hand

Laut der Greenpeace-Recherche sitzen zahlreiche Bundestagsabgeordnete aus Haushalts- und Verteidigungsausschüssen gleichzeitig in Präsidien oder Vorständen von Organisationen, die direkt von der Rüstungsindustrie finanziert werden. Dazu zählen der „Förderkreis Deutsches Heer“ oder die „Deutsche Wehrtechnische Gesellschaft“. Die Doppelrolle dieser Abgeordneten, die sich als „Diener zweier Herren“ erweist, ist nicht nur problematisch, sondern demokratiegefährdend.

Namen wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Wolfgang Hellmich (SPD) oder Henning Otte (CDU) stehen exemplarisch für diese Verflechtungen. Doch die Problematik endet nicht bei Mandatsträger:innen. Viele Politiker:innen wechseln nach ihrer aktiven Zeit in den Bundestagsgremien direkt zur Lobbyarbeit für die Rüstungsindustrie – ein klassischer „Drehtüreffekt“, der Insiderwissen und Netzwerke direkt in die Hände der Industrie spielt.

Ein prominentes Beispiel ist der ehemalige SPD-Abgeordnete Fritz Felgentreu, der heute als Senior Advisor für die Lobbyfirma Concilius arbeitet. Ähnlich verhält es sich mit Gerhard Schindler, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, der nun für die Beratungsagentur Friedrich30 tätig ist. Auch hochrangige Militärs wie Karl Müllner, der frühere Inspekteur der Luftwaffe, wechseln die Seiten: Müllner lobbyiert heute für den US-Konzern Lockheed Martin, der unter anderem das Kampfflugzeug F-35 produziert.

Think Tanks als Einflussmaschinen der Rüstungsindustrie

Eine zentrale Rolle in der Aufrüstungsdebatte spielen Think Tanks. Sie gelten als vermeintlich unabhängige Berater:innen für Politik und Öffentlichkeit, doch ihre Nähe zur Industrie wirft Fragen auf. So wird die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) von Unternehmen wie Airbus und Rheinmetall finanziert. Airbus spendete zwischen 2013 und 2016 jährlich über 100.000 Euro an die DGAP, während Rheinmetall 2021/22 mit 10.000 bis 20.000 Euro vergleichsweise „bescheiden“ blieb. Diese Verflechtungen gefährden die Unabhängigkeit der Think Tanks, deren Expert:innen dennoch regelmäßig in den Medien als neutrale Stimmen auftreten.

Beispielhaft ist die Karriere von Thomas Enders, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Airbus SE und heutigen Präsidenten der DGAP. Seine biografische Verbindung zwischen Rüstungsindustrie, Think Tanks und internationalen Netzwerken zeigt, wie eng diese Welten miteinander verwoben sind. Ähnlich einflussreich ist Christian Mölling, der stellvertretende Direktor der DGAP, dessen Stimme in der deutschen Sicherheitsdebatte immer wieder Gehör findet. Die Botschaften sind klar: Deutschland müsse mehr investieren, die Verteidigungsfähigkeit stärken und die „Zeitenwende“ konsequent umsetzen.

Die „Zeitenwende“ als Geschenk für die Industrie

Die Auswirkungen dieser Verflechtungen sind bereits sichtbar. Die Aktie des Rüstungsunternehmens Rheinmetall (WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009) hat in den vergangenen Monaten Rekordhöhen erreicht. Allein die Aussicht auf milliardenschwere Staatsaufträge hat die Marktkapitalisierung des Unternehmens explodieren lassen.

Doch die Mechanismen dahinter sind alles andere als transparent. So wurde 2022 ein „Info-Abend“ des US-Rüstungskonzerns Lockheed Martin im Abgeordneten-Restaurant des Bundestages abgehalten, bei dem das Kampfflugzeug F-35 beworben wurde. Eingefädelt wurde die Veranstaltung von Andreas Schwarz (SPD), einem haushaltspolitischen Sprecher mit engen Verbindungen zur Industrie.

Eine Debatte, die dringend Transparenz braucht

Die Verbindungen zwischen Politik und Rüstungsindustrie sind nicht nur ein Problem der Intransparenz – sie gefährden die demokratische Entscheidungsfindung. Während die Öffentlichkeit mit Aussagen über die angebliche „marode Bundeswehr“ und die Notwendigkeit von Aufrüstung überzeugt werden soll, profitieren vor allem die Unternehmen, deren Lobbyisten und die Netzwerke der Seitenwechsler.

Greenpeace fordert in seiner Untersuchung nicht nur mehr Transparenz, sondern auch strengere Regeln für den Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft. Solange diese Verflechtungen jedoch bestehen, bleibt die „Zeitenwende“ vor allem eines: ein Geschenk für die Rüstungsindustrie – finanziert aus Steuermitteln.

Übrigens: Wenn Sie solche Informationen interessieren, dann fordern Sie unbedingt meinen kostenlosen Praxis-Newsletter „Unabhängig. Natürlich. Klare Kante.“ dazu an:

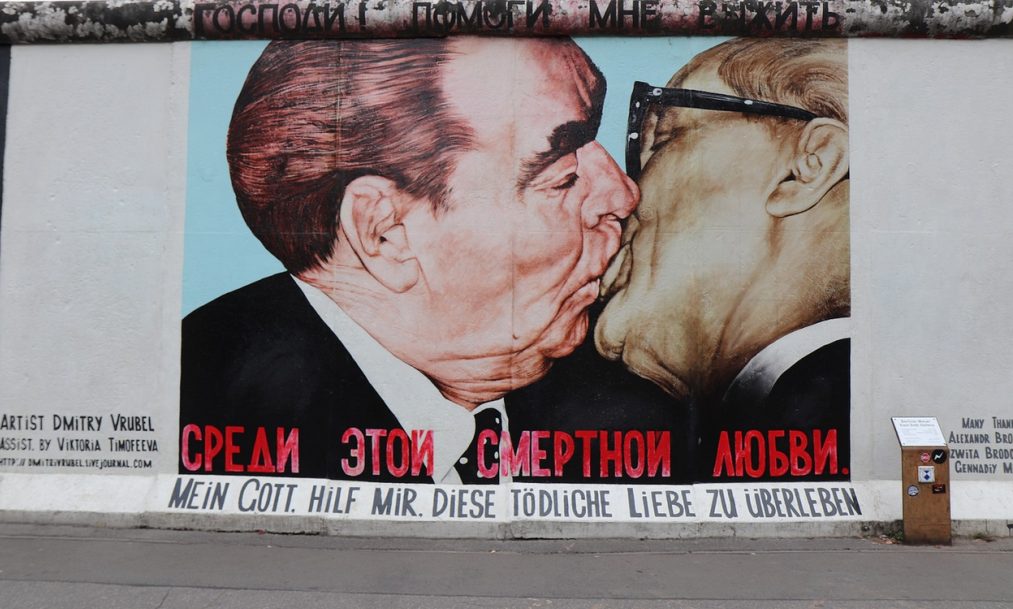

Beitragsbild: pixabay.com – Ralphs_Fotos

Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 veröffentlicht.